Standpunkte

Wie funktioniert gute Nachbarschaft?

In jeder Ausgabe stellt morgen drei Menschen, die sich auskennen, eine Frage. Diesmal:

Tieferes Interesse aneinander

Hildegard Schmoller

Gute Nachbarschaft ist daran zu erkennen, dass es einen Dialog gibt. Auf Staaten bezogen bedeutet Nachbarschaft nicht nur, wirtschaftlich, gesellschaftlich und wissenschaftlich zusammenzuarbeiten, sondern auch ein tieferes Interesse aneinander zu zeigen. Anstatt dem Nachbarn etwas vorschreiben zu wollen, geht es darum, seine Geschichte zu respektieren und Konfliktthemen gemeinsam aufzuarbeiten.

Ein Beispiel aus der tschechisch-österreichischen Geschichte ist die Atomkraft, zu der die Länder unterschiedliche Zugänge haben. Dass österreichische Anti-Atomkraft-Aktivistinnen und -Aktivisten gegen die Inbetriebnahme des AKW Temelín demonstrierten und die Grenze blockierten, wurde als Einmischung in innertschechische Angelegenheiten verstanden. Umgekehrt wurden aber die Ängste und Bedenken der Österreicherinnen und Österreicher nicht ernst genommen. Schließlich gab es mit dem „Melker Protokoll“ im Jahr 2000 eine Grundlage für eine Umweltverträglichkeitsprüfung und einen Informationsaustausch zwischen den beiden Ländern. Ich denke, unser Buch „Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch“ trug dazu bei, dass die Länder einander wieder näherstehen. Es stellt unterschiedliche Sichtweisen auch auf kontrovers diskutierte Themen wie die sogenannten Beneš-Dekrete dar. Wichtig war, dass wir – die österreichischen und tschechischen Historikerinnen und Historiker – nicht versucht haben, einen gemeinsamen Nenner zu finden, sondern die Standpunkte des Nachbarn nachvollziehbar zu machen.

Die Historikerin, Übersetzerin und Filmemacherin Hildegard Schmoller ist Expertin für österreichisch-tschechische Beziehungen, Mitglied des Beirats im Haus der Geschichte des Museums Niederösterreich sowie der Ständigen Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe.

Der Schlüssel ist Frustrationstoleranz

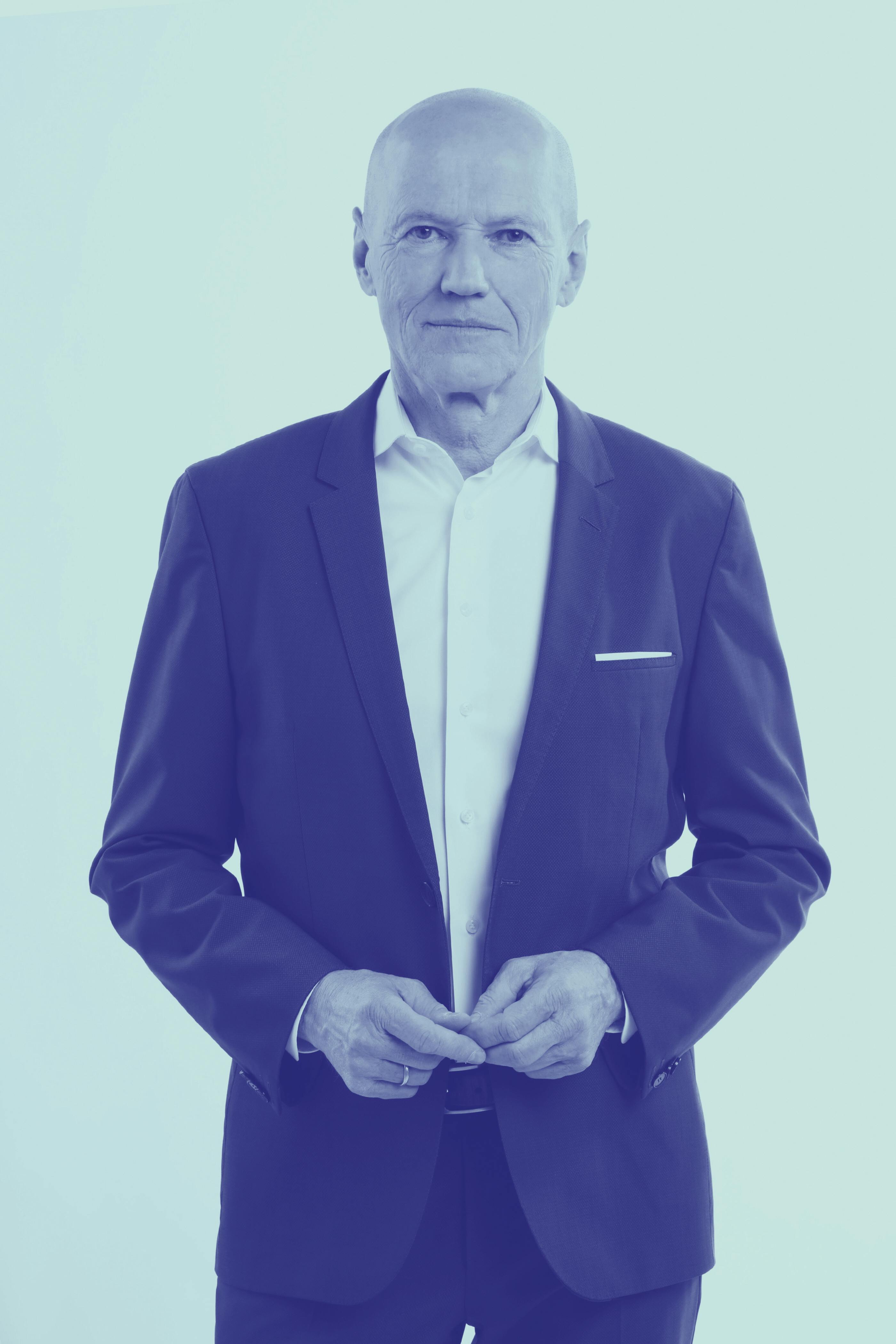

Peter Resetarits

Der Schlüssel zu guter Nachbarschaft ist Frustrationstoleranz. Das ist meine Erkenntnis aus vielen Fällen von Nachbarschaftsstreits, mit denen ich es in 28 Jahren „Am Schauplatz Gericht“ und 23 Jahren „Bürgeranwalt“ zu tun hatte. Konflikte zwischen Nachbarn beginnen meist mit Kleinigkeiten, die sich hochschaukeln, bis sie am Strafgericht enden. Die schlimmste Geschichte endete damit, dass ein Nachbar den anderen am Grenzstreifen erschlug und zwei Tage später in der U-Haft Selbstmord beging.

Grenzstreitigkeiten wie diese, laute Vögel, Kinder, Klavierspielen, geräuschvolles Hämmern in der Nachbarwohnung und dergleichen – es gibt nichts, worüber Nachbarn nicht streiten können. Ein Mediator hat mir gesagt, Mediation könne völlig zerstrittene Eheleute dazu bringen, wieder einigermaßen normal miteinander zu reden, und sogar Opfer mit Tätern versöhnen. Aber Nachbarn, die sich so richtig in die Haare gekriegt haben, wieder zu einer halbwegs verträglichen Nachbarschaft zu bringen, sei die hohe Schule der Mediation.

Ich habe für mich die Lehre gezogen: Selbst, wenn mein Nachbar gerade am Samstag den Rasen mähen oder mit der Motorsäge arbeiten muss, bleibe ich meditationsartig auf meiner Hollywoodschaukel liegen und sage mir leise vor: „Reg dich nicht auf. Ommm, ommm.“ Also: runterschlucken, kleine Misslichkeiten dulden – und sich bewusst sein, dass man wahrscheinlich auch selbst manchmal dem Nachbarn auf die Nerven geht, ohne es zu bemerken.

Der Jurist Peter Resetarits arbeitet als Journalist und Moderator für den ORF. Er ist Sendungsverantwortlicher und Moderator von „Am Schauplatz Gericht“ und „Bürgeranwalt“. Beide Sendungen behandeln regelmäßig Nachbarschaftskonflikte. Neben anderen Büchern veröffentlichte er 2009 den Ratgeber „Mein Nachbar nervt“.

Alles ist ein Geschäft

Christine Scholten

Ein Satz, den mein Vater oft sagte, hat mich geprägt: „Alles im Leben ist ein Geschäft.“ Auch Nachbarschaft ist ein Tauschgeschäft: Wenn ich den Nachbarn etwas bringe, bekomme ich vielleicht einmal etwas von ihnen. Nachbarschaft wurde für mich erst mit der Integrationsinitiative „Die Nachbarinnen“ wesentlich, die ich mit der Sozialarbeiterin Renate Schnee gegründet habe. Davor dachte ich nicht viel darüber nach, weil Nachbarschaft in unserer Gesellschaft keinen großen Stellenwert mehr hat.

Wir begleiten Frauen und Familien, die aus unterschiedlichen Gründen isoliert in Wien leben – weil sie hier nicht gut zurechtkommen oder ihnen viel Wind entgegenbläst. Dafür haben wir Frauen, die nach Österreich migriert oder geflohen sind, ausgebildet und angestellt. Sie machen muttersprachlich aufsuchende Sozialarbeit, indem sie Frauen wöchentlich zu Hause besuchen. Das Ziel ist, dass diese Frauen nach ein bis zehn Monaten selbstbestimmt durchs Leben kommen.

Als wir unsere Mitarbeiterinnen gefragt haben, wie sie heißen wollen, war ihre Antwort: „Nachbarinnen“. In den Ländern, aus denen diese Frauen kommen, bedeutet Nachbarschaft noch etwas: „Ich gehe mal schauen: Braucht da wer was? Da ist jemand neu – kann ich Hilfe anbieten?“ Auch bei uns geht es um ein Geschäft – im besten Sinne des Wortes: eine wechselseitige Vereinbarung, von der beide Seiten profitieren. Jede Woche treffen wir mit den Frauen eine Abmachung: Damit wir ihnen unsere Unterstützung anbieten, gehen sie einen Schritt auf die Gesellschaft zu.

Die Kardiologin Christine Scholten ist Initiatorin und Geschäftsführerin des Vereins „Nachbarinnen in Wien“, der Frauen mit Migrationshintergrund zu einem selbstbestimmten Leben verhelfen will und nebst anderem Hausbesuche, eine eigene Nähwerkstatt und Eltern-Kind-Programme anbietet.