Eine Zigarette in der Hand, das Weinglas lachend erhoben, die überdimensionale Brille im Gesicht, das Haar über und über mit Margariten bepflanzt: So posiert Christa Hauer, gehüllt in eine folkloristische Bluse, im Laubengang von Schloss Lengenfeld bei Krems.

Das Foto entstand 1975, auf einer dieser legendären Partys, bei denen die Wiener Kunstszene auf die örtliche Bevölkerung traf. An einem Ort, der eine „extrem menschliche Insel“ war. So drückte es einmal Florian Reither, später Mitglied der Künstlergruppe Gelatin, aus. Er musste es wissen, war er doch schon als Kind häufig dort zu Gast.

Damals feierte Christa Hauer ihren 50. Geburtstag. Nach einem halben Jahrhundert blickte sie auf ein reiches Leben zurück. Wer sie kannte, erinnert sich an eine charismatische Persönlichkeit. Oft umspielte ein feines Lächeln ihren Mund, Gespräche mit ihr waren geprägt von ihrem leicht keckernden Lachen. Ihr Witz zeichnete Christa Hauer, verstorben 2013, bis ins hohe Alter aus. Einmal erzählte sie von ihren frühen Jahren in Chicago, von ihrem Mann Johann Fruhmann und ihrem Kater Papageno. Während sie die dortige Kunstszene erkundete, badete der Gemahl zu Hause in seinem Heimweh und in Smetanas „Moldau“: „Ich glaube, der Papageno hat nicht geweint, aber der Hansl.“ Ein anderes Mal konterte sie den Vorwurf, dass „Frauenausstellungen“ nervten, so: „Dabei gibt es doch dauernd Männerausstellungen, nur werden die nicht als solche bezeichnet.“

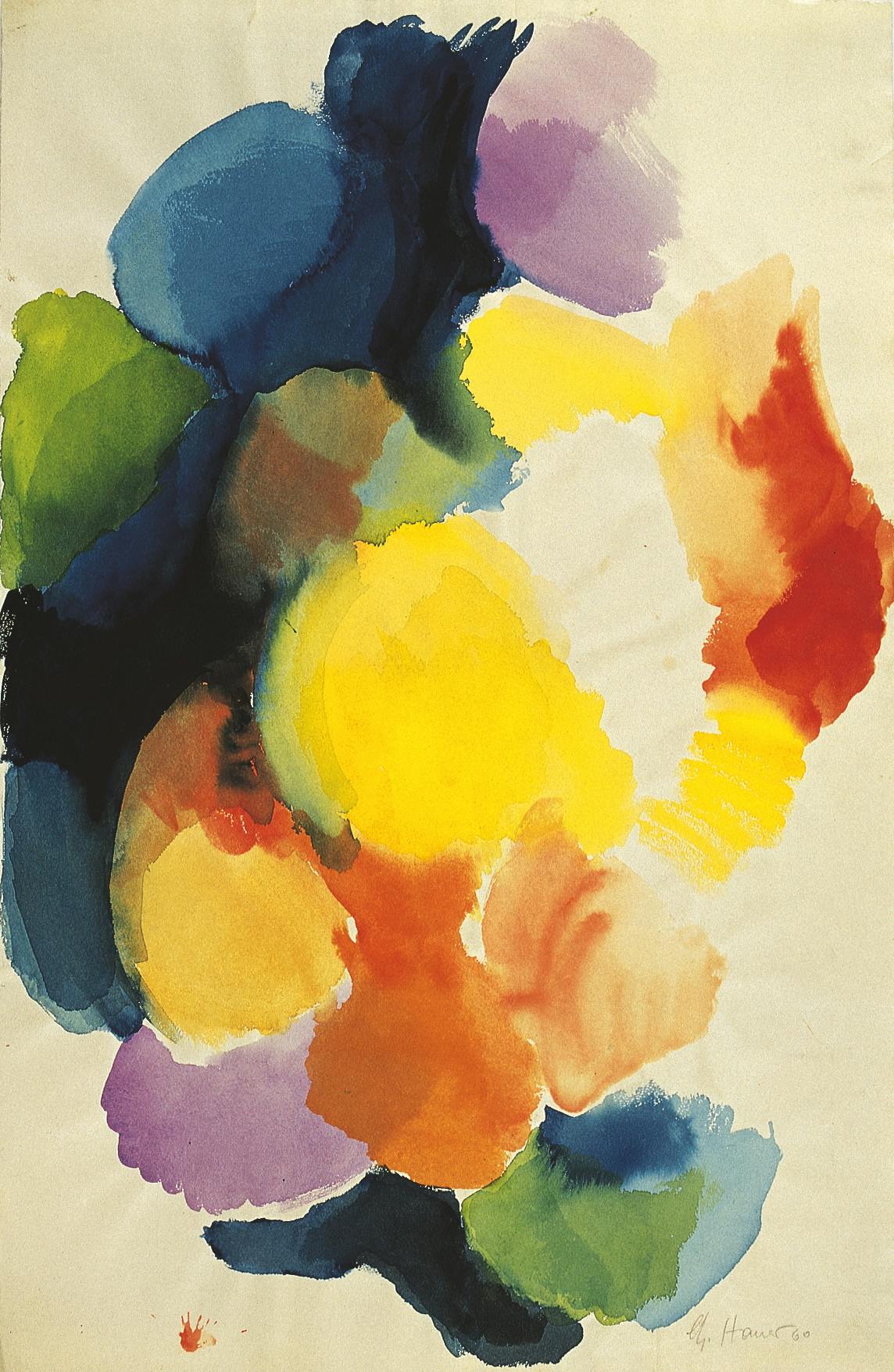

Humor konnte die gebürtige Wienerin brauchen. Wahrscheinlich schon während ihrer künstlerischen Ausbildung, die mitten in der NS-Zeit begann. Zunächst studierte sie bei Herbert Dimmel, einem strammen Nazi, später bei Carl Fahringer und Fritz Wotruba. Letzterer, eine Ikone der österreichischen Nachkriegskunst, ärgerte sich einmal über seine wenig inspirierten männlichen Studenten. Christa solle „die Burschen“ mit ihrem „dämonischen Blick“ anschauen, so seine Aufforderung. Diese Episode erzählt viel darüber, wie es einer jungen ambitionierten Künstlerin damals ging: Anstatt ihr künstlerisches Fortkommen zu fördern, drängte der Professor sie in die undankbare Rolle der Muse. Dabei war Hauer alles andere als das. Wie zeitgenössisch sie die Kunst dachte, zeigte sich in den Kämpfen mit ihrem Vater Leopold, einem konservativen Maler, der einst sogar an der NS-Propagandaschau „Große Deutsche Kunstausstellung“ teilnahm (siehe Artikel ab Seite 36). Schon früh fand die Malerin zur Abstraktion, als diese in Österreich noch Minderheitenprogramm war. Vor allem in den USA, wo sie von 1953 bis 1960 lebte, sog sie die neuen Eindrücke auf.